在包裝設計過程中,第一次畫出結構圖后,進行或大或小的修改是難以避免的。但(在對其進行過3D折疊定義后)一旦結構改變,面的組成關系就變了,如果我們按下“一鍵3D定義”,面的信息是能被自動識別了,但是曾經定義過的3D折疊定義卻丟失了。

怎樣避免問題呢?本文內容將為您揭曉主要答案,一些細節還請您閱讀本章的其它內容。

以計算機程序的角度,一堆線條要變成3D視圖,一定需要一套規則。在包裝魔術師,這套規則主要包括:

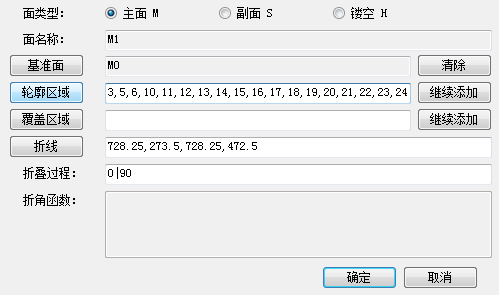

誰是3D中的可見對象、變化對象,為此我們創造了“面”和“輪廓區域”兩個概念,面是由線條組成的封閉區域,每一個獨立的視圖或運動對象都必須是獨立的面。

那么面的折疊規則是什么呢,這主要包含了四個部分:

一個面相對于哪個面運動?比如:如果我們的手掌不動,擺動小臂,手掌也會跟著小臂運動——如果它不動,小臂擺動時手掌還停留在原地,那我們就要掛了——這個道理很簡單,我們認為理所當然的,在計算里這個理所當然的規則需要人為確定。

面以哪條線為軸心折疊?比如:前后擺動我們的頭,可以認為肩膀是頭擺動的軸心。

在確定了軸心的情況下,如果給一個轉動的角度,需要明確它向哪個方向轉。比如:如果給我們的頭一個指令“以肩膀為軸心,擺動15度”,這個指令不告訴頭是往前還是往后,它會很迷茫哦。

折疊角度:要沿軸心旋轉多少度?

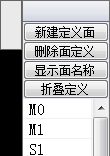

關于相對運動的參照對象,程序創造了“基準面”的概念;關于折疊軸心和折疊角度,程序創造了“折線”概念;關于折疊角度,程序創造了“折疊過程”的概念,它定義了一個面可以分多步折疊。

在包裝魔術師的早期,畫出包裝盒的2D結構圖后,用戶需要從頭至尾的完成以上所有工作。現在這個工作都被“一鍵3D定義”給自動完成了。它把2D轉3D變得極為簡單了——用戶只需要干預折疊過程,其它的都可以依賴程序的智能判斷。

但因為智能識別是依靠程序對所有線條進行“掃描”,根據一定的計算機規則實現的,每執行一次,它就從零開始一次,所以會產生人為干預參與過的信息丟失的問題。

為此,我們建議諸位:回到起點,閱讀本章的內容,從而可以實現隨心所欲的設計微調。

我的意思是:①畫好粗線條的結構圖 -> ②點擊“一鍵3D定義” -> ③3D折疊定義 -> ④3D初次審視自己的設計

我所謂的“粗線條”指的是:考慮到結構需要多次修改才能定型,在開始時很多細節不必處理得那么仔細(比如先不倒圓角,折疊步驟不必太多,只要保證折疊的結果正確即可),這個步驟只是為了從宏觀上看自己的設計。

這一步設計得越細,修改的工作量也就越大——當然,如果您有把握一步完成目標另當別論。

在這個步驟,依然是粗線條的結構設計,以成型符合預期為目的。結構修改完成后,在這一步要用到手工3D定義(相對于“一鍵3D定義”而言):

雙擊面列表中的面ID,彈出面定義面板,其它的操作和第2步中的操作一樣。

這里重點提醒什么情況需要修改面:

在前兩個步驟忽略的兩個方面:①適應生產的設計,比如倒圓角、雙刀位等;②符合實際的折疊過程定義。

在這一步驟,完成①的修改后建議您重新執行“一鍵3D定義”,因為如果要手工對倒圓角、雙刀位等進行定義,這些細微地方一來關聯多個面,二來線條細小,面定義處理起來很麻煩,還是由程序自動處理省事。

包裝魔術師科技有限公司